본문 내용

많은 사람들이 한국을 떠들썩하게 했던 황우석 교수의 논문 조작 사건을 알고 있을 것이다. 2004년 유명 과학 잡지인 사이언스 (Science)지에 세계 최초로 인간 체세포를 이용한 배아줄기세포 배양에 성공했다고 발표하면서 당시 대한민국뿐만 아니라 전 세계적으로 주목받는 과학자가 됐었다. 하지만, 이후 논문 조작 논란이 불거지면 대한민국의 전 국민들에게 충격을 안겨주었을 뿐만 아니라 대한민국 과학계의 지우지 못할 큰 오점을 남겼다. 이 때문에 한국 과학계에 대한 신뢰성 저하도 큰 영향이었다.

미국 미네소타 대학교에서도 비슷한 일이 발생했다. 미네소타 대학교 의과대학 신경과학부 (Department of Neuroscience, Medical School, UMN)의 부교수 (Associate Professor)인 SYLVAIN LESNÉ와 신경과 (Department of Neurology)의 교수 (Professor)인 KAREN ASHE가 2006년 유명 과학잡지 네이처 (Nature)에 발표한 논문에서 다수의 이미지 조작 정황이 발견되었다는 것이다. SYLVAIN LESNÉ는 2006년 당시 KAREN ASHE 교수 연구실의 박사 후 연구원 (Postdoctoral fellow)이었다.

Questionable Data Jeopardizes Alzheimer's Amyloid Theory

Since publication, 2,300 studies have cited the UMN report. NIH’s annual funding for amyloid projects has exploded to $1.6 billion in the current fiscal year.

www.genengnews.com

알츠하이머 질환 (Alzheimer's disease)은 미국 내에 약 580만 명의 환자가 있는 것으로 추정되며, 2060년까지 약 1,400만 명에 달할 것으로 예상되는 질환이다. 하지만, 아직까지 효과적인 치료법이 없어 많은 연구자들과 기업들이 치료제 개발에 많은 노력을 투자하고 있다. 알츠하이머는 치명적인 인지 저하를 주요 특징으로 하는데, 현재까지 알려진 주요 발병 기전은 베타-아밀로이드 플라크 침착 (Amyloid plaques)와 신경 원섬유 타우 엉킴 (neurofibrillary tau tangles)이다. 알츠하이머 질환이 아밀로이드 플라크와 가용성 아밀로이드 올리고머에 의해 유발된다는 "아밀로이드 및 독성 올리고머 가설 (amyloid and toxic oligomer hypothesis)"을 바탕으로 한 다양한 형태의 아밀로이드를 표적으로 하는 약물 개발을 위해 수십억 달러가 넘는 비용이 사용됐다.

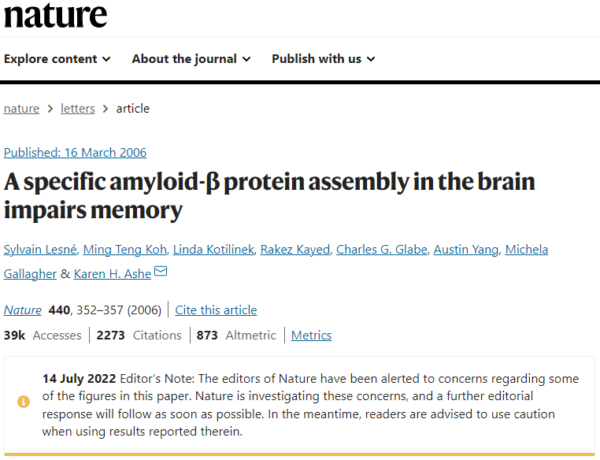

SYLVAIN LESNÉ와 KAREN ASHE 교수가 각각 제1저자와 교신저자로 발표한 논문은 알츠하이머 질환의 발병기전인 아밀로이드 베타 플라크 침착 이론 (Amyloid plaques hypothesis)에 관한 것으로, 이 논문은 현재까지 2273회 인용되면서 알츠하이머 질환의 발병기전 중 하나였던 아밀로이드 침착 가설을 대중화하고, 치료제 개발을 위한 중요한 발견으로 여겨지는 등 알츠하이머 질환 연구에 상당한 영향을 미쳤다.

하지만, 몇 달전 사이언스지에서 발표한 뉴스 기사에서 SYLVAIN LESNÉ와 KAREN ASHE 교수가 2006년 네이처에 발표한 논문에서 사용된 여러 결과 이미지들에 대한 조작 가능성을 시사했고, 이후 다른 많은 과학자들의 검증을 통해 사이언스 기사를 뒷받침하는 의견들을 제시했다.

Vanderbilt University Medical Center의 조교수인 Matthew Schrag가 처음 제기한 이 조작 가능성은 사이언스지에서 이미지 분석가와 알츠하이머 연구원들을 모집하여 Matthew Schrag가 제시한 의심이 가는 논문 결과 이미지들을 분석했고, 여러 논문에 걸쳐 70개 이상의 이미지가 변조되었을 수 있다는 결론을 내렸다. 이 조사에 참가했던 전문가들은 "충격적이고 노골적인" 이미지 변조 혐의라고 언급했다. 이 사실은 사이언스 뉴스를 통해 보도가 되었고, 미국뿐만 아닌 전 세계적인 이슈가 되었다.

아래 웹사이트는 논문 출판 후 그 내용에 대해 토론하고 검토할 수 있는 웹사이트인 "PubPeer: The online Journal club"이다. 아래 사이트에서 "SYLVAIN LESNÉ"으로 검색을 하면 이 사람이 어떤 이미지들을 조작하여 어떤 논문에 출판했는지를 알 수 있다. 2006년 네이처 논문 뿐만 아니라 본인이 교신저자로 발표한 논문들에 까지 여러 논문들에서 결과 이미지 조작의 흔적이 발견됐다.

최근 이슈가 된 이후 많은 사람들이 달려들어 하나하나 잘 정리를 해 뒀다. 위 이미지의 오른쪽에 진한 녹색이나 밝은 녹색은 제기한 의문에 대해 저자가 응답을 했다는 표시이다. 2006년 네이처 해당 논문을 찾아보면 논문의 제목과 저자, 출판정보 아래에 2022년 7월 14일 본 논문의 결과를 사용하는데 주의를 기울이라는 네이처 편집자의 주석이 달려있다.

"14 July 2022 Editor’s Note: The editors of Nature have been alerted to concerns regarding some of the figures in this paper. Nature is investigating these concerns, and a further editorial response will follow as soon as possible. In the meantime, readers are advised to use caution when using results reported therein."

"2022년 7월 14일 편집자 주: Nature 편집자는 이 논문의 일부 결과와 관련된 우려 사항에 대해 경고를 받았습니다. 네이처는 이러한 우려 사항을 조사하고 있으며 가능한 한 빠른 시일 내에 추가적인 편집 조치가 이어질 것입니다. 한편, 독자들은 이 논문에 보고된 결과를 사용할 때 주의를 기울이는 것이 좋습니다."

PubPeer - Search publications and join the conversation.

To leave the first comment on a specific article, paste a unique identifier such as a DOI, PubMed ID, or arXiv ID into the search bar.

pubpeer.com

어떤 연구자는 이 이슈가 알츠하이머 질환 연구에 큰 영향을 주지는 않을 것이라고 한다. 알츠하이머 질환 연구분야에서 이미 수십년간 쌓여진 방대한 연구결과들이 있으며, 이 문제가 된 논문은 한 특정 종류의 아밀로이드에 관한 내용이기 때문이다. 또한, 다양한 연구분야에서 이미 발표된 많은 연구결과들의 재현성이 떨어진다는 것은 연구자들 사이에서 공공연한 비밀이다. 하지만, 이번 이슈는 연구결과의 조작이라는 연구자의 연구윤리 측면에서 연구자의 자세와 인식이 큰 문제이며, 대중들의 연구자들에 대한 인식의 추락이 더 큰 문제라고 말한다. 앞서 언급했던 황우석 논문 조작 사건으로 한국 과학계가 겪었던 일이다.

SYLVAIN LESNÉ은 2008년 문제가 됐던 논문의 내용에 이어지는 "Mechanism of Action of ABeta*56 in Alzheimer's Disease"이라는 주제로 미국 국립보건원 (National Institutes of Health, NIH)으로부터 K99/R00 grant를 수주하고, 2009년부터 미네소타 대학교에 교수로 임용되어 연구실을 운영하고 있다. 2016년 신경과학부 부교수로 승진하고, 그와 함께 논문을 발표했던 KAREN ASHE가 소장을 맡고 있던 UMN의 N. Bud Grossman Center for Memory Research and Care의 부소장까지 역임했다. 2022년까지 $7 miilion이 넘는 연구비를 NIH로부터 수주했다.

한마디로 말하면 이 사람은 조작된 연구결과로 저명한 논문에 발표를 하고 이를 바탕으로 대학교수로 임명이 되고 국가 연구비를 수주하며 잘 나가고 있던 사람이었다. 이 사람이 미네소타 대학교에 교수로 뽑힐 당시 그 자리를 위해 지원했던 다른 지원자들은 이 사람의 부정행위로 인한 피해자가 됐다. 이런 사람이 한두 명이 아닐 것이며, 이 때문에 피해를 보는 사람들도 분명히 많을 것이다. 정말 정직하게 노력하고 시간을 투자하며 연구에 몰두하는 사람들은 저런 사람들 때문에 박탈감을 느끼며 허망함을 느끼기도 하며, 재수 없는 경우 저런 사람들 때문에 피해를 보기도 한다.

요즘 한국에서도 '유지' 논문 표절 문제로 시끄럽다. 논문 조작이나 논문 표절이나 모두 대중과 다른 연구자들을 기만하는 행위이며, 앞으로는 절대 일어나서는 안될 일이다. 미네소타 대학교 측에서는 이 연구 부정행위 Research misconduct 이슈를 어떻게 받아들이고 어떻게 처리할지 궁금하다. 결과가 나오면 그 결과를 다시 공유할것이다.